Индикатор области баланса при выборе параметра

в методе регуляризации Тихонова

А.М. Соколов

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

Учет искажающего влияния аппаратуры при регистрации экспериментальных данных приводит к решению интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода:

(в операторном виде Kx = yδ)

, (1)

(в операторном виде Kx = yδ)

, (1)

где x(s) – интересующая нас исходная зависимость (неискаженный спектр), yδ(t) – полученная в результате регистрации спектра аппаратурой зависимость (зарегистрированный спектр), δ-уровень ее погрешности, K(t,s) – аппаратная функция, предполагаемая заданной.

На решение уравнения (1) сильно влияет погрешность в правой части. Поэтому в методе регуляризации Тихонова уравнение (1) заменяется задачей на минимум сглаживающего функционала:

![]() .

(2)

.

(2)

Решение задачи (2), т.е. функция xα , зависит от параметра регуляризации (ПР) α, балансирующего требования к частям функционала в (2). Важно удачно выбрать α.

Введем параметрические функционалы (функции от параметра α):

![]() и

и ![]() . (3)

. (3)

Основные их

свойства хорошо изучены [2]. Обе функции строго монотонны. Функция

Основные их

свойства хорошо изучены [2]. Обе функции строго монотонны. Функция ![]() (невязка уравнения (1) на xα) возрастает,

норма регуляризованного решения

(невязка уравнения (1) на xα) возрастает,

норма регуляризованного решения ![]() убывает. На

основе

убывает. На

основе ![]() строится критерий выбора ПР по

принципу невязки [2]. Мы будем использовать для выявления условия баланса

функцию нормы регуляризованного решения. Для этого сравним значения функции γ(α)

для двух разных значений параметра регуляризации, например, для α и q·α , где q > 1. Удобно

взять параметр q = 10 , т.е. изменить α на один порядок.

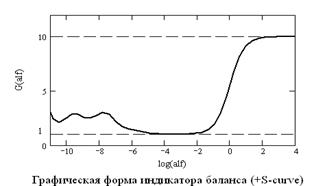

В качестве индикатора возьмем отношение

строится критерий выбора ПР по

принципу невязки [2]. Мы будем использовать для выявления условия баланса

функцию нормы регуляризованного решения. Для этого сравним значения функции γ(α)

для двух разных значений параметра регуляризации, например, для α и q·α , где q > 1. Удобно

взять параметр q = 10 , т.е. изменить α на один порядок.

В качестве индикатора возьмем отношение

![]() , (4)

, (4)

Из строгой монотонности убывающей функции ![]() следует,

что

следует,

что ![]() . Кроме того, оказывается

. Кроме того, оказывается ![]() . В области баланса график функции G(α), с

логарифмической шкалой по α, имеет хорошо выраженный широкий минимум, где значения

G(α) близки к 1. Область

минимума G(α) соответствует

области баланса для ПР в (2). С ростом параметра α функция возрастает,

приближаясь к значению q. Поэтому правая часть графика G(α) имеет

характерную S–образную форму.

. В области баланса график функции G(α), с

логарифмической шкалой по α, имеет хорошо выраженный широкий минимум, где значения

G(α) близки к 1. Область

минимума G(α) соответствует

области баланса для ПР в (2). С ростом параметра α функция возрастает,

приближаясь к значению q. Поэтому правая часть графика G(α) имеет

характерную S–образную форму.

1. А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. Методы решения некорректных задач. -М.: Наука, 1979.

2. В.А. Морозов. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач. - М.: изд. МГУ, 1974.